调研M+幸福里

调研M+幸福里

调研M+幸福里

2019年11月,习近平总书记在上海考察时讲到“人民城市人民建,人民城市为人民”。2021年9月1日,《上海市城市更新条例》正式施行,对践行“人民城市”重要理念,弘扬城市精神品格,推动城市更新,提升城市能级建设,增强城市软实力,建设具有世界影响力的社会主义现代化大都市具有重要意义。

作为一家拥有百年历史的国有企业,华谊集团见证了上海化工行业的发展兴衰,也在上海的城市更新中改革、调整、转型、发展。华谊集团旗下的M+幸福里(番禺路381号、幸福路67号)就是城市更新的典型案例,成为新旧动能转换的最好见证。

一、M+幸福里的前世今生

M+幸福里的前身是成立于1960年的上海橡胶制品研究所(简称“橡研所”)。这片区域所在的新华路街区,1930年代属于享誉上海滩的哥伦比亚圈Columbia Circle。美商普益地产在此打造郊野度假居住区,其中包括沿新华路(旧称安和寺路)数十栋风格各异的洋房别墅、沿番禺路(旧称哥伦比亚路)的哥伦比亚乡村俱乐部等,力图还原美式精英生活方式。著名的建筑大师邬达克、国父孙中山之子孙科都曾在此居住。上世纪八九十年代,上海民族乐团、上海影城等文化单位陆续入驻新华路街区,使这片区域更添文化艺术气息。

随着城市的发展,原先的郊野田园成为了城市中心。一方面,橡研所生产型研究院所的功能和城市发展、区域定位要求不匹配;另一方面,橡研所已发展壮大,1万平米左右的占地面积显得狭小局促。2015年,橡研所正式搬离,并启动改造,老厂房变身为服务于周边居民的精致社区,一个在“幸福里”幸福生活的序幕徐徐拉开。

二、“时尚会客厅”和“创新试验田”

这里永远是繁忙的:过去长达五十多年间,每个清晨和傍晚,一股自行车洪流进出厂区,充满勃勃生机;如今则是无数人闲庭信步悠然其中,尤其到了夜晚,霓虹闪烁,充满都市气息。所不同的是,当年这里传出的是机器隆隆的轰鸣声,今天则回荡着悠扬的音乐声。

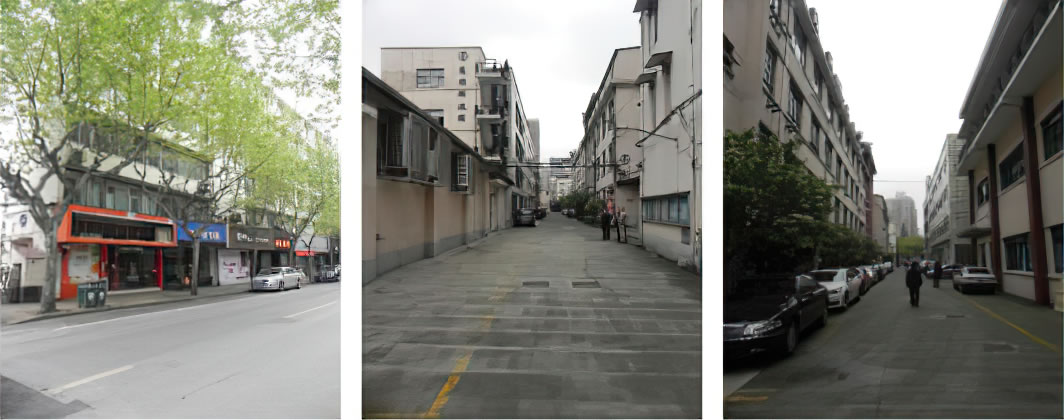

改造前的M+幸福里是一个封闭厂房,内院式空间结构,番禺路、幸福路两边都有门。改造后,原来老旧的围墙和铁门被拆除,打通了番禺路与幸福路,形成“一”字型动线,重塑开放式街区,赋予老厂房新的建筑生命,为社区注入新的文化内涵。开放式的街区设计不仅为周围居民出行省去10分钟步程,有效分流了人流,也提供了分享、体验的空间,被称为长宁区的“时尚会客厅”。

值得一提的是,楼栋的屋顶花园增加了太阳能发电设备,种植了具有观赏性的绿植和农作物。植被实行“认养制”,员工可以申请认养一颗作物养在屋顶。由于是玻璃幕墙结构,顶楼光照充足,这些绿植起到了隔热作用,环保、观赏效果兼得。园区设置长椅休息区,有众多艺术人文雕塑,并伴有大量绿植,确保了景观的丰富性。

在新旧动能转换中获得新生的M+幸福里,发挥场地优势,开展时尚发布、新品展示、艺术陈列展览等商务合作,形成了集餐饮、零售、花店、理发、健身、家具、书店、创意办公等多种业态于一体的格局,成为优化营商环境、提升公共服务的“创新试验田”。

2020年8月,长宁区印发《长宁区进一步优化供给促进消费增长的实施意见》,其中将推动夜间经济发展作为重要内容,提出建立夜间经济发展协调机制,规划打造新华路、定西路、仙霞路等夜生活集聚区。M+幸福里又成为了“夜间经济”的代表。夜幕下的M+幸福里,更多了一份人间“烟火气”。

三、M+幸福里的肌理和记忆

我们在享受城市更新发展红利的同时,也不能忘了她的变迁和背后承载的厚重历史。让我们来一拨“回忆杀”,聆听华谊人和M+幸福里共成长的故事,这是属于几代华谊人的珍贵记忆。

长宁区新华路历史文化风貌区里有上海年岁最久的梧桐树,有无数政要访沪必经的“上海国宾道”,也有M+幸福里这样近年出现的小巧精致型“社区会客厅”。她占地面积5908平方米、建筑面积11150平方米,贯通了番禺路和幸福路,用一条“一字型”步行街动线和标志性的金色人偶雕塑,营造出自然灵动的氛围。步行街两侧的楼房都不高,一楼二楼是各色零售、餐饮、体验业态,三楼四楼则以创意办公为主。各楼栋外立面上垂直绿化掩映,渐变色的玻璃幕墙若隐若现。屋顶上则是花园、露台、无边水景贯穿,会呼吸的有机建筑名不虚传。到了夜晚,经过整体亮化设计的她是整个历史风貌区里一道亮丽的风景线,华灯衬托,宛若幻境。她呈现出的现代艺术质感与新天地类似,因此又被周边居民亲切地称作“长宁区的新天地”。

M+幸福里2016年一经推出便获好评如潮,文艺青年说她有股子“矜持的时髦味”,周边居民说她是抬步可及的“幸福会客厅”,主流媒体说她是上海城市更新的精品示范区。我们华谊人说,她是我们秉持“适度改造”策略,践行“人民城市”理念的代表之作。

时光•印记M+幸福里诞生于2016年,但她的故事可以追溯到1960年。彼时,这里是幸福路67号,上海橡胶制品研究所(简称“橡研所”)刚刚诞生,仅有职工100余人,其中工程师5名,占地面积3323平方米、建筑面积2327平方米,放眼望去全是低矮平房。

1964年,橡研所接到国产82050耐氟真空橡胶的扩试任务,需要添置耐真空度测试装置。在当时的化学工业部支持下,1幢试验大楼拔地而起,也就是我们现在看到的1号楼。当年9月,化工部在上海召开第一次国防化工科研和定点生产任务协调会(代号910会议),决定把橡研所研制成功的82050橡胶胶料移交上海橡胶制品二厂等生产,并安排橡研所从事更高等级要求的耐氟真空橡胶研制工作。10月,我国第一颗原子弹爆炸成功,82050橡胶制品在其中作出了重要贡献。此后,橡研所又成功研制和中试生产与原子弹工程配套的82060、7889耐氟真空橡胶。

自1963年张爱萍、钱学森两位部队首长来所视察后,橡研所被指定为军工生产定点单位,先后接受总后勤部军械部、化工部、三机部(后来的航空工业部)等多部委下达的军工产品研制生产任务。

1975、1976年,因七机部(后来的航天工业部)关键部件配套需要,在上海市军工组701办公室支持下,2号楼3号楼相继兴建,作为701综合楼和701密封车间之用。这里先后诞生了331工程配套用橡胶件、耐无水肼胶囊、POGO囊式蓄压器用橡胶皮碗等产品,供上海航天局各厂配套使用。

1979年,石油部和橡研所各投资50%兴建4号楼,用作石油机械橡胶配件车间,研制和生产石油封隔器胶筒等产品,支持国民经济支柱行业发展。因产品门类品种越来越多,1986年又建成5号楼,主要做仓库之用。

这就是时光在这里留下的印记。今天,当我们或是在地球美食剧场体验怀石料理和视觉影像结合的曼妙,或是坐在敞亮的幸福集荟里阅读思考探索内心真我,或是从高颜值花店ABSOLUTE捎一份美好回家,都不应该忘记这一栋栋楼的由来。这里诞生过一个个涉及国计民生的高精尖橡胶产品,还有这些产品背后那一个个闪亮的名字:邵本延、陆迎庚、林孔勇、曹龙根、周鸣峦、李佐邦、周木英、廖明、连振顺、管荣林……撑起这一片“新天地”的不仅仅是钢筋水泥红砖,更是这些科研人员扬国威、报国志的精气神!据不完全统计,橡研所诞生至今共有92项科研成果荣获各类重量级奖项,其中国家级奖项13项,多次获得国防军工重大贡献表扬信、感谢信。另有近60项成果转让相关企业,带动整个行业发展。

时光•沉淀随着城市的发展变迁,新华路街区迎来了经济结构转型、城区形态转变、区域功能提升的重要机遇。2005年,新华路街区因其历史底蕴深厚、仁人志士众多,同外滩等一道,被上海市人民政府命名为历史文化风貌保护区。橡研所这一类型的工业制品研究生产型企业已然和区域定位不相匹配。另一方面,随着企业的做大做强,蜷缩在仅1万平方米里“螺蛳壳里做道场”也不再适应橡研所的发展要求。2015年,橡研所搬离番禺路幸福路,此地块由母公司华谊集团策划改建。推动城市更新、雕琢城市肌理、再造里弄文化,华谊人联合相关创意设计单位,打开院墙、开放街区,对老厂房进行适应性改造,在不搞大拆大建,留住建筑历史记忆的同时,植入上海的城市里弄文化,为社区注入集创意办公、文化艺术、商业休闲于一体的精品文创内涵。于是,那一栋栋楼的原貌被最大限度地保留了下来:运用素墙面、玻璃幕墙包裹原有立面,加上部分垂直绿化体现清新质感;屋顶在原有花园基础上,用露台和无边水景间或装点,增加时尚气息;建筑内里采用局部翻新和艺术品点缀方式保留原味,老职工回访也倍感亲切。通过空间、色彩的创意再造,以及新材料的应用,格局留下了,格调提升了,老旧厂房成了文艺地标,华谊人为弘扬城市精神、提升城市能级、增强城市软实力做出了自己的贡献。

时光•新生

时光•新生

那橡研所搬去哪里了呢?2015年,在华谊集团的统一部署下,橡研所与上海市塑料研究所(简称“塑研所”)、上海市合成树脂研究所(简称“树脂所”)“三所整合”,搬到了位于大虹桥板块的青浦区徐泾镇,“三所”资产整体注入新的塑研公司。原本分散的三个军工科研单位历史渊源相似,行业相通、产业相融。她们现在握紧成一个拳头,发挥“1+1+1>3”的整合效应,直指打造“高端新材料领域的集高端研发、高端先进制造和高端专业服务于一体的高科技企业”目标。从“两弹一星”的伟大创举,到“天宫”揽胜、“嫦娥”奔月,“北斗”指路、“长五”飞天,再到“神舟十二”的载人旅行,从最初的初教5到今天的歼10和歼20,从最初的火箭导弹到今天的飞船空间站,中国航空航天业的点滴成长都深深烙在三个所的基因里。作为新时代的国防军工特种新材料供应商,塑研公司的聚四氟乙烯软管组件、聚酰亚胺关键零部件、特种橡胶密封件制品等产品多次收到航天科技集团等发来的感谢信。军工优先、军民融合,高端发展、创新发展,在前辈们榜样力量的指引下,整合后的塑研公司正以强烈的使命感和责任感,书写华谊人新的时代篇章。

而前辈们创业的地方,除了橡研所所在地改造成了M+幸福里,塑研所所在的杨树浦路1664号纳入了杨浦滨江段整体开发,以其上海代表性工业文明发源地的独特风貌,承地脉、续文脉,诉说着上海的工业发展脉络和历史神韵;树脂所所在的漕宝路36号由华谊人续写华章,适应性改建成M+谊园,又一座文艺地标在徐汇区滨水河畔闪亮新生。

从功能单一的老旧厂区到业态丰富的公共活动空间,华谊人谨记习近平总书记考察上海时提出的“人民城市人民建,人民城市为人民”重要理念,贯彻以人民为中心的发展思想,以人民对美好生活的向往为奋斗目标,践行社会责任,整合资源优势,把工业“锈”带变成了生活“秀”带,生动诠释了“绿色化工,美好生活”的企业文化。

尾声:M+幸福里的开发是文化自信的体现,也是华谊人“勇于创业、敢于创新、乐于创造”品格特质的体现。华谊人将继续传承红色基因,走好新时代长征路,讲好新时代华谊故事,推动企业高质量创新发展,为建设“具有国际竞争力和影响力的世界一流企业”而努力奋斗!